古文形容動詞でよく問題になるのは意味と活用です.

これらのうち意味は古文単語帳などに譲るとして,この記事では形容動詞の活用について説明します.

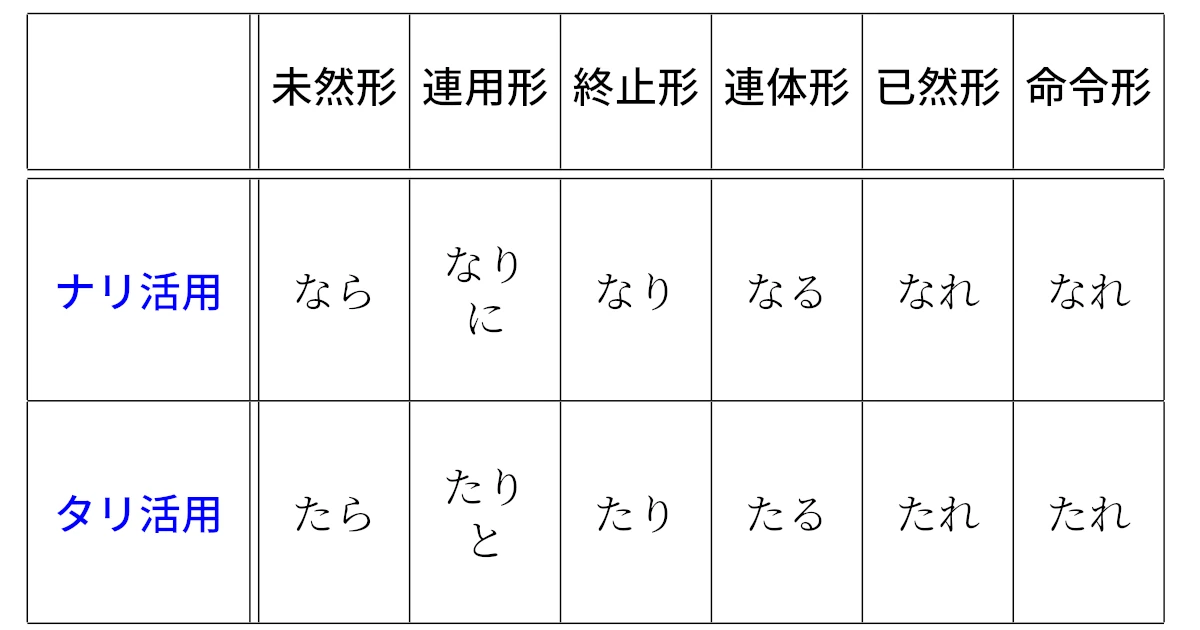

現代語の形容動詞の活用は1種類しかありませんが,古文の形容動詞の活用には

- ナリ活用

- タリ活用

の2種類があり,ナリ活用をするのかタリ活用をするのかは単語ごとに決まっています.

ナリ活用もタリ活用も同様の活用なので,一方を覚えてしまえば他方はそこから同様に理解することができます.

また,形容動詞には連用形が2種類あるという点には気をつけなければなりません.

「古典」の一連の記事

形容動詞の特徴

形容動詞の特徴は

- 動作などの状態を表す

- 活用し,終止形の活用語尾が「なり」または「たり」である

の2つです.

前者の「物事の状態などを表す」は現代語の形容動詞と同じですね.

後者の「活用し,終止形の活用語尾が『なり』または『たり』である」は,たとえば形容動詞の終止形が

- 静かなり

- 清げなり

- 堂々たり

- 索々たり

となっているということですね.これについて

- 終止形が「なり」になる形容動詞の活用をナリ活用

- 終止形が「たり」になる形容動詞の活用をタリ活用

というわけですね.

形容動詞の活用の種類

ナリ活用もタリ活用もラ変型の活用(ら/り/り/る/れ/れ)をします.

ナリ活用

たとえば,ナリ活用形容動詞

- 静かなり

- 清げなり

は以下のように活用します.

| 形容動詞 | 語幹 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 静かなり | 静か | なら | なり/に | なり | なる | なれ | なれ |

| 清げなり | 清げ | なら | なり/に | なり | なる | なれ | なれ |

連用形の「なり」と「に」の使い分けはこのあと説明します.

タリ活用

たとえば,タリ活用形容動詞

- 堂々たり

- 索々たり

は以下のように活用します.

| 形容動詞 | 語幹 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 堂々たり | 堂々 | たら | たり/と | たり | たる | たれ | たれ |

| 索々たり | 索々 | たら | たり/と | たり | たる | たれ | たれ |

連用形の「たり」と「と」の使い分けはこのあと説明します.

連用形の使い分け

形容動詞の活用表を見てみると,

- ナリ活用の連用形は「なり」と「に」

- タリ活用の連用形は「たり」と「と」

の2種類ありますね.これらは

- 直後に連用形接続の助動詞が続く場合のみ「なり」「たり」

- それ以外の場合は「に」「と」

と使い分けます.

つまり,

- 直後が助動詞でなければ,その時点で「に」「と」

- 直後が助動詞で,連用形接続なら「なり」「たり」

というわけですね.

「連用形接続の助動詞が続く場合のみ」と書くと少なそうに思えるかもしれませんが,連用形接続する助動詞は少なくないのでそれなりに使われます.

例1

直後に助動詞がこない場合は,この時点で「に」「と」となります.例えば

- 清げに流る

- 索々と風吹きたり

- 静かにて

となりますね.

例2

直後に連用形接続の形容動詞(例えば,過去の助動詞「けり」など)が来る場合は「なり」「たり」となります,例えば

- 静かなりけり

- 堂々たりけり

となりますね.

例3

直後に助動詞がきても連用形接続でない助動詞の場合は,そもそも形容動詞は連用形になりません.例えば,打ち消しの助動詞「ず」は未然形に接続するので

- 静かならず

- 堂々たらず

と形容動詞は未然形になりますね.

コメント