古文は国語の中に含まれますが,現代文のように1つの問題に対して答えの表現はそれほど多くありません.

古文は覚えるべきものを覚えてしまえば,あとはその知識を利用して非常に論理的に解答することができる科目でもあります.

古文の勉強で最初にすべきオススメのものは

- 古文単語

- 助動詞

- 助詞

です.ほかにも基本的なものはいくつもありますが,まずはこの3つから始めると効果を感じやすいでしょう.

この記事では,これら3つをどのように勉強すればよいかを順に説明します.

「古典」の一連の記事

古文単語

古文単語を知っていれば知っているほど有利になるのは,英単語と同様に間違いありません.

英単語と異なるのは覚えるべき古文単語が英単語よりもはるかに少ないということです.

大学受験で必要な英単語は数千以上と言われますが,古文単語は500個も覚えれば大学入試の範囲ではほとんど読めるようになるはずです.英単語と比較すれば,かなりコスパがの良さが分かりますね.

ですから,できるだけ早い時期に古文単語帳を1冊を仕上げるのはスタートダッシュとしてかなり有効な手段です.

下手に2冊買う必要はありません.学校で購入したもので構いませんから,きちんとした古文単語帳を1冊確実に仕上げてください.

一旦古文単語を覚えてしまえば,その後の勉強もかなり意味が分かる状態で進められますから,単語がうろ覚えの状態で勉強を進めるよりも伸び方が良くなることも期待できますね.

古典単語の覚え方については,英単語の覚え方と同じで良いで構いません.

日本語であるぶん英単語より油断しがちなのですが,半分外国語のようなものですから侮らずにきちんと覚えてください.

目指すべき英単語レベルと効率的な暗記法

「反復記憶法」が有効な5つの理由と注意点

助動詞

助動詞は高々30個程度ですから,これはさっさと覚えましょう.助動詞で重要なのは

- 意味

- 何形に接続するか

- 活用

の3つです.

例題

1つ問題を出しましょう.

宮崎駿監督の最後の映画「風立ちぬ」のタイトルを現代語訳せよ.

「ぬ」を打ち消しの助動詞「ず」の活用と見て,「風が吹かない」「風が立たない」などと訳すと間違いですよ!

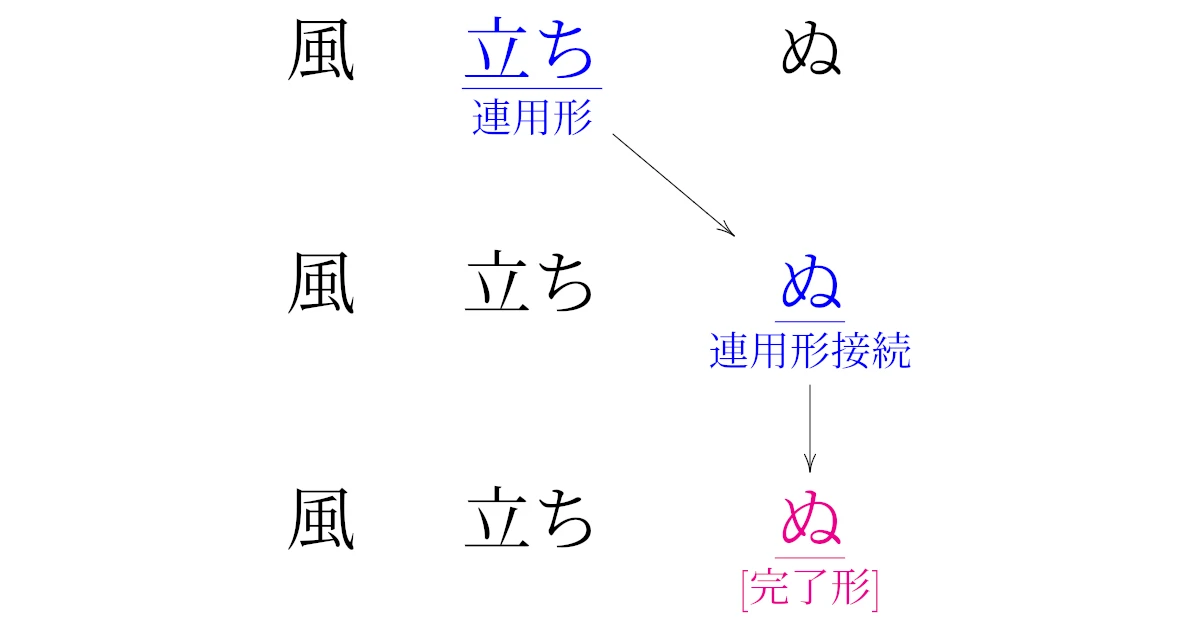

最初に注目するのは「立つ」の活用形です.

「立つ」は四段活用の動詞で「立た,立ち,立つ,立つ,立て,立て」と活用しますから「立ち」は連用形です.

これより「ぬ」は連用形に付く助動詞だと分かります.

さて,連用形に付く助動詞で「ぬ」といえば,完了の助動詞「ぬ」の終止形ですから,現代語訳は

- 風が吹いた

- 風が立った

となります.

-300x287.webp)

打ち消しの意味にしたい場合は,打ち消しの助動詞「ず」が未然形に接続するので,「立つ」を未然形にして「風立たず」となります.

意味

例えば,いま登場した

- 「ぬ」は完了

- 「ず」は打ち消し

も意味が全く異なりますから,意味を取り違えると全く異なる訳になってしまいますね.

30個ほどある助動詞の中には現在の日本語にはない「反実仮想」などもありますし,上の問題のように現代とは感覚が異なるものもあります.

それらも古文では当たり前のように使われますから,助動詞の意味を把握しておくのは言うまでもなく重要ですね.

何形に接続するか

上の問題も「何形に接続する助動詞なのか」という部分がポイントになっていました.

これが分からないと「〜立ちぬ。」と出てきたときに,この「ぬ」が

- 完了の助動詞「ぬ」の終止形

- 打ち消しの助動詞「ず」の連体形

の見分けがつきません.

これは係り結びで打ち消しの助動詞「ず」が連体形になっているだけかもしれませんし,ここを見るだけではすぐには完了の助動詞「ぬ」の連体形とは断言できません.

しかし,「立ち」が連用形になっている時点で完了の助動詞「ぬ」しかあり得ないので,一発で答えが分かります.

このように,この何形に接続するかを把握していないと,助動詞の意味をすぐに判断できない場合も多くありますから,接続はしっかり覚えてください.

活用

活用も全て覚えてください.例えば,

- 完了の助動詞「ぬ」は「な,に,ぬ,ぬる,ぬれ,ね」

- 打ち消しの助動詞「ず」は「ず,ず,ず,ぬ,ね,×」

と活用します.

「ず」の命令形のように活用が存在しないものもあるので少し複雑ですが,何度も根気強く覚えるようにしてください.

助詞

助詞は現在の意味とだいたい似ていますから,何となくで訳しがちです.しかし,問題で出されるものは何となくで訳してはいけない場合もあります.

ここでも問題を考えましょう.

「木の間よりもり来る影」を現代語訳せよ.なお,古文の「影」は「光」という意味である.

これを「木の間からもれてくる光」と訳すのでは減点される可能性があります.

この場合,光は気の間を通ってくるのですから,「より」は「経過」の意味です.したがって,この「より」は「~を通って」と訳すべきなのです.ここで,

「え〜,『から』って訳してもいいやん!」

と思う人も多いかと思います.

確かに,「から」と訳しても現在では意味は通りますが,古文の「から」には

- 経過

- 動作の起点

の2つの意味がありましたから,これらは明確に区別して訳すべきなのです.

したがって,答えは以下のようになります.

助詞「から」は「経過」の意味を持つので,「木の間よりもり来る影」は

木の間を通ってもれてくる光

となります.

なお,「から」と訳すのは「動作の起点」のときです.

ですから,「木の間からもれてくる光」と訳してしまうと,それは「木の間で光った何かが光り,その光がもれてくる」というニュアンスになります.

助詞はスルーしがちですが,助詞をしっかり覚えていれば,読解の不安はかなり解消されるはずです.

コメント