三角比を用いた三角形の重要定理に正弦定理と余弦定理があります.

この記事では,三平方の定理の進化形ともいえる(第2)余弦定理を説明します.

余弦は$\cos$のことだったので,余弦定理は$\cos$に関する定理だということが名前から分かりますね.

この記事では

- 三平方の定理と余弦定理

- 余弦定理の具体例

- 余弦定理の証明

- もうひとつの余弦定理(第1余弦定理)

を順に解説します.

「三角比」の一連の記事

三平方の定理と余弦定理

余弦定理の説明のために,まずは三平方の定理を確認しておきましょう.

三平方の定理の復習

三平方の定理は直角三角形の3辺の長さに関する定理なのでした.

[三平方の定理]$\ang{A}=90^{\circ}$の$\tri{ABC}$について,$a=\mrm{BC}$, $b=\mrm{CA}$, $c=\mrm{AB}$とする.

このとき,等式$a^{2}=b^{2}+c^{2}$が成り立つ.

余弦定理

三平方の定理は直角三角形には強い定理ですが,直角三角形でない場合には途端に使えなくなります.

この三平方の定理で$\ang{A}$が$90^\circ$でない場合にどうなるかを述べた定理が次の余弦定理です.

[余弦定理]$\tri{ABC}$について,$a=\mrm{BC}$, $b=\mrm{CA}$, $c=\mrm{AB}$とし,$\theta=\ang{A}$とおく.

このとき,等式

が成り立つ.

$\ang{A}$が$90^\circ$から$\theta$に変わると,三平方の定理で成り立つ等式$a^{2}=b^{2}+c^{2}$が$-2bc\cos{\theta}$分だけズレるということになっているわけですね.

つまり,余弦定理が三平方の定理の拡張になっているわけですね.

ベクトルを学ぶと内積とも関連付けて考えることができて,更に覚えやすくなります.

余弦定理の具体例

余弦定理は3辺の長さと1つの内角の大きさが絡むときに使うことが多いです.

例1(2辺の長さ・間の角の大きさが分かっている場合)

$\mrm{AB}=2$, $\mrm{BC}=3$, $\ang{B}=120^\circ$の$\tri{ABC}$に対して,辺$\mrm{CA}$の長さを求めよ.

2つの辺の長さ・これらの辺の間の内角の大きさが分かっており,残る1辺の長さを求める問題です.

よって,3辺の長さと1つの内角の大きさが絡む問題なので,余弦定理がぴったりハマります.

余弦定理より,

である.$\mrm{CA}>0$だから$\mrm{CA}=\sqrt{19}$を得る.

例2(3辺の長さが分かっている場合)

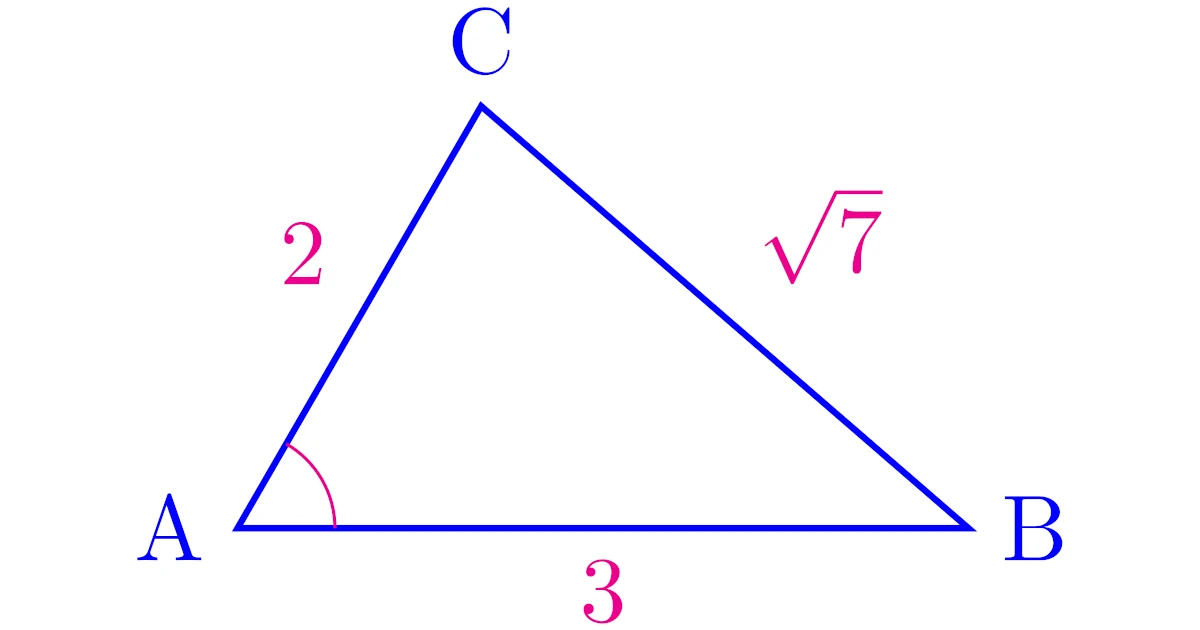

$\mrm{AB}=3$, $\mrm{BC}=\sqrt{7}$, $\mrm{CA}=2$の$\tri{ABC}$に対して,$\ang{A}$の大きさを求めよ.

3つの辺の長さが分かっており,1つの内角の大きさを求める問題です.

よって,3辺の長さと1つの内角の大きさが絡む問題なので,この問題も余弦定理から解くことができます.

余弦定理より,

である.

余弦定理の証明

[余弦定理(再掲)]$\tri{ABC}$について,$a=\mrm{BC}$, $b=\mrm{CA}$, $c=\mrm{AB}$とし,$\theta=\ang{A}$とおく.

このとき,等式$a^{2}=b^{2}+c^{2}-2bc\cos{\theta}$が成り立つ.

- $\ang{A}\leqq90^\circ$かつ$\ang{B}\leqq90^\circ$の場合

- $\ang{A}>90^\circ$の場合

- $\ang{B}>90^\circ$の場合

に分けて証明する.

$\ang{A}\leqq90^\circ$かつ$\ang{B}\leqq90^\circ$の場合の証明

頂点$\mrm{C}$から辺$\mrm{AB}$に下ろした垂線の足を$\mrm{H}$とする.

三角比の定義より$\mrm{AH}=b\cos{\theta}$, $\mrm{CH}=b\sin{\theta}$だから,$\tri{ABC}$で三平方の定理より,

が成り立つ.

$\ang{A}>90^\circ$の場合の場合の証明

頂点$\mrm{C}$から直線$\mrm{AB}$に下ろした垂線の足を$\mrm{H}$とする.

三角比の定義と($180^\circ-\theta$)型の変換公式より

- $\mrm{AH}=b\cos{(180^\circ-\theta)}=-b\cos{\theta}$

- $\mrm{CH}=b\sin{(180^\circ-\theta)}=b\sin{\theta}$

なので,$\tri{AHC}$で三平方の定理より,

が成り立つ.

$\ang{B}>90^\circ$の場合の証明

頂点$\mrm{C}$から直線$\mrm{AB}$に下ろした垂線の足を$\mrm{H}$とする.

三角比の定義より$\mrm{AH}=b\cos{\theta}$, $\mrm{CH}=b\sin{\theta}$だから$\tri{BHC}$で三平方の定理より,

が成り立つ.

もうひとつの余弦定理(第1余弦定理)

実は「余弦定理」と呼ばれる定理は2つあり,以上で扱ってきた余弦定理は第2余弦定理とも呼ばれます.

しかし,単に「余弦定理」といった場合には,以上で扱った第2余弦定理を指すのが普通です.

一方の余弦定理は第1余弦定理と呼ばれます.

[第1余弦定理]$\tri{ABC}$について,$a=\mrm{BC}$, $b=\mrm{CA}$, $c=\mrm{AB}$とする.

このとき,等式$c=b\cos{\ang{A}}+a\cos{\ang{B}}$が成り立つ.

この第1余弦定理も場合分けして証明しましょう.

$\ang{A}\leqq90^\circ$かつ$\ang{B}\leqq90^\circ$の場合の証明

頂点$\mrm{C}$から辺$\mrm{AB}$に下ろした垂線を$\mrm{H}$とすれば,

三角比の定義より$\mrm{AH}=b\cos{\ang{A}}$, $\mrm{BH}=a\cos{\ang{B}}$なので.$\mrm{AB}=\mrm{AH}+\mrm{BH}$より

が成り立つ.

$\ang{A}>90^\circ$の場合の証明

頂点$\mrm{C}$から辺$\mrm{AB}$に下ろした垂線を$\mrm{H}$とする.

このとき,$\mrm{AB}=\mrm{BH}-\mrm{AH}$であり,

- $\mrm{AH}=b\cos{(180^\circ-\ang{A})}=-b\cos{\ang{A}}$

- $\mrm{BH}=a\cos{\ang{B}}$

だから$c=b\cos{\ang{A}}+a\cos{\ang{B}}$が成り立つ.

$\ang{B}>90^\circ$の場合の証明

$\ang{B}>90^\circ$の場合と同様に,頂点$\mrm{C}$から辺$\mrm{AB}$に下ろした垂線を$\mrm{H}$とする.

このとき,$\mrm{AB}=\mrm{AH}-\mrm{BH}$であり,

- $\mrm{BH}=a\cos{(180^\circ-\ang{B})}=-a\cos{\ang{B}}$

- $\mrm{AH}=b\cos{\ang{A}}$

だから$c=b\cos{\ang{A}}+a\cos{\ang{B}}$が成り立つ.

コメント