前回の記事では,高校物理の力学で頻出の基本の6種類の力

- 重力

- 垂直抗力

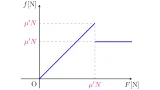

- 摩擦力

- 張力

- 弾性力

- 浮力

をざっくりまとめました.

この記事では力に関して基本的な話題である力のつりあいについて説明します.

なお,力がつりあっていない場合には運動方程式を考えることになりますが,運動方程式については次の記事で説明します.

「力学の基本」の一連の記事

力のつりあい

力学では力のつりあいを知らずしては高校物理には手も足も出ません.

力のつりあいとは?

1つの物体にはたらいている力の合力の大きさが$0$になるとき,力がつりあっているという.

たとえば,床の上で物体が静止しているとき,物体にはたらく重力と床からの垂直抗力がつりあっています.

他にも1つの物体を左右から同じ力で糸で引っ張るとき,物体にはたらいている力はつりあっています.

なお,合力については以下の記事を参照してください.

力がつりあっているときの運動

力のつりあいについては,以下の事実がよく用いられます.

[力のつりあい] 力がつりあっているとき,運動している物体は等速直線運動をする.

逆に,等速直線運動をしているとき,物体にはたらく力はつりあっている.

静止し続けることは速度$0$の等速直線運動をしていると言えるので,このことから次の事実も成り立ちます.

[力のつりあい] 力がつりあっているとき,静止している物体は静止し続ける.

逆に,物体が静止し続けているとき,物体にはたらく力はつりあっている.

たとえば,物体を荒い(摩擦力のはたらく)床の上に置き,物体を少し押しても動かないのは,押す力と摩擦力がつりあっているからですね.

他にも,ツルツルの氷の上に物体を滑らせてもほぼ等速直線運動をするのは,摩擦力がほとんどはたらかず物体にはたらく力がほぼつり合っているからですね.

例題1

具体的に考えてみましょう.

問題

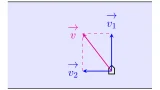

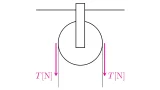

下図のように滑車は台に固定されており,物体Aと物体Bはなめらかに動く滑車を通して糸でつながっている.

このとき,物体A, Bと滑車にはたらいている全ての力を書き込み,それぞれの大きさを求めよ.ただし,重力加速度を$g[\mrm{m/s^2}]$とする.

慣れればさほど難しくはありませんが,コツとしては

- まず重力などの必ずはたらく力を考える.

- 物体と物体が接しているところに,垂直抗力,摩擦力がはたらかないか疑う.

です.

解答

力を全て書き込むと下図のようになります.

これらの力の大きさは次のようになります(単位は全て$[\mrm{N}]$です).

- 物体A, Bにそれぞれ下向きに大きさ$Mg$, $mg$の重力がはたらく.

- 物体Aは静止しているから物体Aにはたらく「重力」「張力」はつりあっている.よって,物体Aに鉛直上向きに大きさ$mg$の張力がはたらく.

- 滑車を通しても糸の両端の張力の大きさは等しいから,滑車に鉛直した向きに,左向きに,物体Bに右向きに大きさ$mg$の張力がはたらく.

- 物体Bは静止しているから物体Bにはたらく水平方向の力「摩擦力」「張力」がつりあっている.よって,物体Bに左向きに大きさ$mg$の摩擦力がはたらく.

- 物体Bは静止しているから物体Bにはたらく鉛直方向の力「重力」「垂直抗力」がつりあっている.よって,物体Bに上向きに大きさ$Mg$の垂直抗力がはたらく.

何回も力のつりあいによって力の大きさを求めていることが分かりますね.

なお,張力については以下の記事を参照してください.

例題2

いまの例題1の台が物体Cになるとどうでしょうか?

問題

下図のように荒い床の上に表面が荒い物体を置くと静止した.物体Cには滑車が固定されており,物体Aと物体Bはなめらかに動く滑車を通して糸でつながっている.

このとき,物体A, Bと滑車を併せた物体Cにはたらいている全ての力を書き込み,それぞれの大きさを求めよ.ただし,重力加速度を$g[\mrm{m/s^2}]$とする.

滑車は物体Cに固定されているので,滑車にはたらく力は物体Cにはたらく力と考えることに注意してください.

解答

力を全て書き込むと下図のようになります.

こう見てみるとかなり多くの力がはたらいていることが分かりますね.

床と物体Bは接触していますが,以下でみるように摩擦力ははたらきません.

この力の大きさは次のようになります(単位は全て$[\mrm{N}]$です).5までは途中までは例題1と同じですね.

- 垂直抗力と摩擦力は2物体にはたらく力の大きさは等しいから,物体Cに物体Bから鉛直上向きに大きさ$Mg$の垂直抗力,右向きに大きさ$mg$の摩擦力がはたらく.

- 物体Cは静止しているから物体C(と滑車)にはたらく鉛直方向の力「重力」「張力」「物体Bからの垂直抗力」「床からの垂直抗力」がつりあっている.よって,物体Cに床から鉛直上向きに大きさ$mg+m’g+Mg$の垂直抗力を受ける.

- 物体Cは静止しているから物体C(と滑車)にはたらく鉛直方向の力「張力」「Bからの摩擦力」「床からの摩擦力」がつりあっている.既に張力と物体Bからの摩擦力で既につりあっているので,床から摩擦力ははたらかない.

このように,静止している(等速直線運動をしている)物体にはたらく力の大きさを求める際には,力のつりあいがかなり重要だと分かりますね.

コメント