三角比

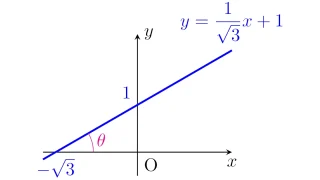

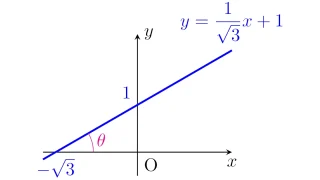

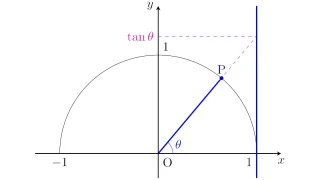

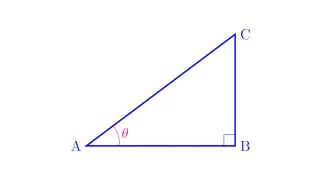

三角比 tanθの図形的な捉え方|xy平面上の直線の傾きと角度

原点を通る直線とx=1との交点のy座標はtanθとなり,このことからtanθはxy平面上の直線の傾きを表します.この記事では「tanθの図形的な捉え方」「xy上の直線がなす角の具体例」を順に解説します.

三角比

三角比  三角比

三角比  三角比

三角比  三角比

三角比  三角比

三角比  京都大学

京都大学  京都大学

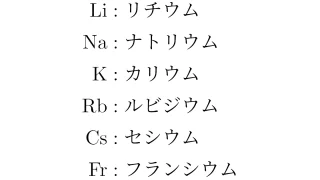

京都大学  物質の性質

物質の性質  ワンステップ数学

ワンステップ数学  ワンポイント数学

ワンポイント数学